睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠時無呼吸症候群とは、就寝中に一定時間無呼吸状態を引き起こす病気です。世界では比較的アジア人に多く見られ、日本では1000万人以上が発症しているという報告もあります。

睡眠時無呼吸症候群とは、就寝中に一定時間無呼吸状態を引き起こす病気です。世界では比較的アジア人に多く見られ、日本では1000万人以上が発症しているという報告もあります。

一般的に、喉が狭い方や顎が小さい方が発症しやすい傾向があり、その他では加齢や肥満なども原因として挙げられます。

睡眠時無呼吸症候群を発症すると、酸素欠乏に陥る、自律神経のバランスが乱れる、熟睡できずに眠りが浅くなるなどの症状を引き起こし、日中に眠気に襲われたり、判断能力が低下したりして交通事故を引き起こす恐れもあります。

また、睡眠時無呼吸症候群が長期間続くと、高血圧や脂質異常症、糖尿病、不整脈、脳梗塞、心筋梗塞などの生活習慣病の発症リスクを高めます。

就寝中に激しいいびきをかく方や、十分に睡眠をとっていても疲労が抜けない方、起床時に頭痛を起こす方、夜間に何度もトイレで起きてしまう方などは、睡眠時無呼吸症候群を起こしている可能性がありますので、ぜひ一度当院までご相談ください。

睡眠時無呼吸症候群の原因

睡眠時無呼吸症候群には、閉塞性睡眠時無呼吸症候群と中枢性睡眠時無呼吸症候群の2種類があります。具体的な内容は以下となります。

閉塞性睡眠時無呼吸症候群

閉塞性睡眠時無呼吸症候群とは、睡眠中に上気道が閉塞して10秒以上の無呼吸状態が続く病気です。主な原因は、肥満や過度な飲酒、睡眠薬などの他、顎が小さい方や睡眠時に舌が喉に落ち込む舌根沈下などが挙げられます。また、小児の場合は、アデノイド肥大や扁桃腺肥大によって無呼吸状態を起こすこともあります。

中枢性無呼吸症候群

中枢性無呼吸症候群とは、脳の中枢神経に何らかの異常が発生することで引き起こされる無呼吸症候群です。一般的に、脳卒中や心疾患の罹患者に多く見られる傾向がありますが、はっきりとした原因は明らかになっていません。

いびきの原因も睡眠時無呼吸症候群?

いびきは、睡眠中に喉や気道が狭くなることで発生します。喉は活動中には周囲の筋肉の働きによって支えられているため、日中にいびきをかくことはありません。しかし、睡眠時はこの筋肉の働きが低下するため、息を吸った時に喉や気道が狭くなっていびきが生じます。その他では、舌や顎が重力で下に落ち込むこともいびきの原因となります。

いびきは、睡眠中に喉や気道が狭くなることで発生します。喉は活動中には周囲の筋肉の働きによって支えられているため、日中にいびきをかくことはありません。しかし、睡眠時はこの筋肉の働きが低下するため、息を吸った時に喉や気道が狭くなっていびきが生じます。その他では、舌や顎が重力で下に落ち込むこともいびきの原因となります。

この状態が更に進行すると、最終的に喉や気道が完全に閉塞を起こし、閉塞性睡眠時無呼吸症候群となります。

睡眠時無呼吸症候群の症状

以下は、睡眠時無呼吸症候群の主な症状です。自覚症状があったり、ご家族やパートナーの方から以下の症状を指摘されたりした場合は、一度当院までご相談ください。

寝ている間

- いびきを頻繁にかく

- いびきがいったん止まり、大きな呼吸とともに再びかき始める

- 呼吸が乱れて息苦しくなる

- 呼吸が停止する

- トイレで何度も目が覚める

- 寝汗を多くかく

- むせる

起きたとき

- 頭痛が起きる

- 目覚めが悪い

- 十分睡眠時間を取っても熟睡感がない

- 口や喉が渇く

- 身体が重く感じるような疲労感がある

起きているとき

- 強い眠気に襲われる

- 集中力が持続しない

- 慢性的な疲労感・倦怠感がある

睡眠時無呼吸症候群の合併症

高血圧

睡眠時無呼吸症候群と診断された方の約半数は、高血圧を合併していると報告されています。高血圧は、初期の段階では自覚症状に乏しいため、気づかずに放置されがちですが、病状が進行すると、心疾患や脳卒中、腎疾患など重篤な病気を引き起こす恐れがあるため注意が必要です。

なお、睡眠時無呼吸症候群と診断された患者さまで高血圧を合併している場合には、CPAP療法による治療が効果的です。

糖尿病

日常的にいびきをかく人は、いびきをかかない人と比べて糖尿病の発症リスクが約2倍になると報告されています。

糖尿病とは、血糖値が慢性的に上昇する病気です。生活習慣の乱れなどが原因でインスリンの分泌量や機能が低下すると、ブドウ糖を体内に蓄積できなくなって血液中の糖分が上昇し、高血糖状態に陥り、糖尿病を発症します。

睡眠時無呼吸症候群になると、睡眠中に十分な酸素を取り込むことができずに低酸素状態に陥り、インスリンの働きが低下して糖尿病の発症リスクを高めます。そのため、睡眠時無呼吸症候群は、糖尿病を引き起こすリスク要因の一つと考えられています。

心房細動

睡眠時に無呼吸状態となると、血圧が上昇して心臓に負荷をかけ、心筋の働きが活性化して心房が痙攣を起こす心房細動を引き起こす恐れがあります。また心房細動の治療として知られるカテーテルアブレーション治療の成績も悪化させます。

虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)

睡眠時無呼吸症候群は動脈硬化を進行させます。動脈硬化は全身の血管を損傷し、心臓の冠動脈が狭窄や閉塞を起こし、狭心症や心筋梗塞などの重篤な病気を引き起こすリスクを高めます。

心不全

睡眠時無呼吸症候群は、心不全の発症リスクも高めるため注意が必要です。逆に、心不全の疑いがある患者さまが睡眠時無呼吸症候群を発症している場合は、睡眠時無呼吸症候群を治療することで、心不全の症状や心機能改善が期待されます。

脳卒中(脳血管疾患)

睡眠時無呼吸症候群になると、脳卒中の発症リスクが約3倍になると報告されています。睡眠時に無呼吸状態になると、血圧上昇や耐糖能異常,脂質異常などによる動脈硬化に関与したアテローム血栓性脳梗塞や脳出血が増加します。また心房細動の増加によって心原性脳梗塞による脳卒中も関与していると考えられています。

また、中等度から重度の睡眠時無呼吸症候群であり、十分なCPAP療法を行った場合に、脳卒中の死亡率を減少させる効果が期待されるという報告もあります。

睡眠時無呼吸症候群の検査

簡易検査

睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の酸素量や心拍数を計測する簡易検査によって判定することが可能です。具体的には、ご自宅で就寝時に専用のデバイスを装着していただき、データを収集して睡眠時無呼吸症候群の有無を確認します。

精密検査

簡易検査の結果、睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合には、精密検査へと進んで更に詳しい状態を調べます。精密検査では、睡眠時の呼吸の状態や脳波などを測定します。

精密検査は、ご自宅にてご自身で行っていただく他、1泊入院でも可能です。なお、入院による検査をご希望の場合には、当院が連携する高度医療機関をご紹介いたします。

睡眠時無呼吸症候群の治療

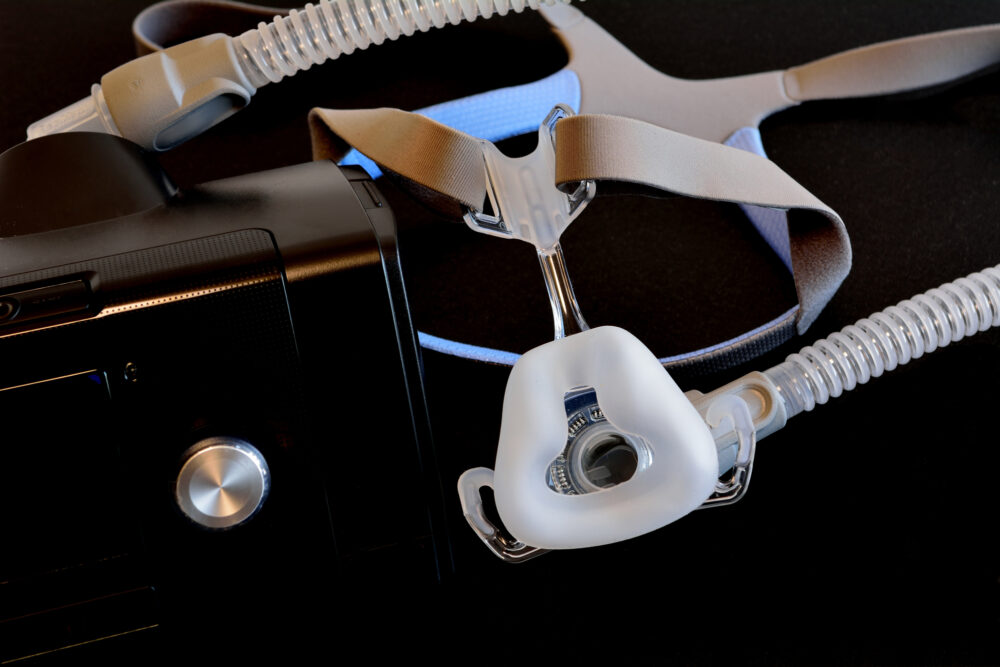

CPAP療法(経鼻的気道持続陽圧療法)

CPAP療法とは、就寝時にご自宅で専用デバイスを患者さまご自身で鼻に装着していただき、睡眠中に空気を送り込んで気道を広げる治療機器です。主に、中程度〜重度の睡眠時無呼吸症候群の治療の際に使用が検討されます。

CPAP療法とは、就寝時にご自宅で専用デバイスを患者さまご自身で鼻に装着していただき、睡眠中に空気を送り込んで気道を広げる治療機器です。主に、中程度〜重度の睡眠時無呼吸症候群の治療の際に使用が検討されます。

治療を行うと、睡眠時の無呼吸状態を解消できる他、いびきの減少や血圧の低下などの効果も現れます。

マウスピース療法

マウスピース療法とは、就寝時にスリープスプリントと呼ばれる専用のマウスピースを患者さまご自身で口に装着していただき、下顎を矯正して上気道を広げる治療器具です。主に、軽症の睡眠時無呼吸症候群の治療の際に使用を検討します。治療を行うと、睡眠時の無呼吸状態やいびきを改善できます。

ただし、この治療を行うには、マウスピースをオーダーメイドする必要があるため、患者さまのご自宅周囲で作成可能な歯科病院がない場合は、当院から適切な医療機関をご紹介いたします。

手術療法

睡眠時無呼吸症候群の症状が重度の場合は、原因となっている扁桃やアデノイドの摘出手術が検討されます。治療を行うと、気道を確保できるようになり、症状の改善が期待できます。

なお、当院では手術療法は行なっておりませんので、手術が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。